住宅双六の上がり❗橋本林間田園都市開発史(その1)

▼高校生になってから、他の小中学区だった南海橋本林間田園都市の城山台から通学するたくさんの同級生に触れました。管理人は村落共同体プロパー、彼らの多くは大阪からの引っ越し組。じっさい、彼らは都会の事情をよく知っていましたし、都市文化の影響を受けていたのでしょう、言うことやることが進歩的かつ大人で、管理人はいつも心の中で思っていました・・・

「 城山台っていいな~ 」

▼とゆうことで、数回に分けて、城山台を含む南海橋本林間田園都市を取り上げてみます。しかし、私鉄沿線の新興住宅地を理解するには、やはりその開発史の全貌は知っておきたいところ。そこで、今回はまず、関西の私鉄沿線の住宅開発史の上っ面をトレースしてみます。

1.私鉄沿線住宅地開発の萌芽

(1)六麓荘

▼関西有数の高級住宅地といえば、神戸御影の山麓部にある六麓荘(ろくろくそう)があげられます。しかし、これは私鉄による開発ではなく、1900(明治33)年頃に朝日新聞創業者の村山龍平が私邸を設けたのを皮切りに、住友家や岩井家が後を追い、さらに後年、野村財閥、大日本紡績創業者、東洋紡社長、武田薬品工業社長らが邸宅を建てたとゆう経緯があります(角野2002)。したがって、六麓荘は計画的な住宅開発とはいえず、単に豪商らが局地的なサロンを形成していただけのようです。

▼上図は、開発当初の六麓荘の区割り図です。区割りに合理性はなく、また、傾斜地のせいか、道路がくねくねしていて、これが近代的な住宅地開発のルーツであるとは到底言えません。

(2)私鉄による沿線住宅地開発のはじまり

▼関西における私鉄沿線住宅地開発のはじまりは、1910(明治43)年に箕面有馬電気軌道(現阪急電鉄)が池田室町(むろまち。現池田市、阪急池田駅の北西)で住宅開発と分譲を始めたのが最初で、有名な小林一三による仕業でした。その後、阪急だけでなく、現在の京阪、阪神、近鉄、南海がそれぞれ沿線住宅地の開発を派手に手がけるようになっていきます。下図は、当時の池田室町の区割り図です。明治末期の段階で、近代的な区割りが成立していることが分かります。

2.戦前の南海電鉄による沿線住宅地の開発

▼では、南海はどうだったのでしょうか❓ 南海電鉄は戦前は違う会社名だと思いますが、そのディテールは鉄道史マニアの方にお任せして、ここでは南海電鉄と総称します。

(1)南海初の直営住宅地開発

▼南海電鉄初の沿線住宅地開発は、初芝住宅地(1934(昭和9)年、初芝駅東側)が最初で、青葉丘(1938(昭和13)年、現大阪狭山市駅東側)、狭山住宅地(1940(昭和15)年、狭山駅西側)と続きます(長谷川1997、南海道総合研究所編1985)。初の住宅地開発が昭和初期とゆうのは、関西私鉄としては遅いです。下写真1枚目が初芝住宅地、2枚目が狭山住宅地で分譲された住宅です。

▼戦前の鉄道沿線住宅地の大きな特徴は、駅のすぐ正面に立地していることです。このことは、今でいう「駅と直結」のイメージとは少し異なります。なにせ、自動車やバスがほとんど普及しておらず、一般市民の交通手段は徒歩か自転車しかない時代ですので、鉄道会社が自社駅から何㎞も離れたところに直営住宅地を開発する発想もなければ、メリットもなかったとゆうことでしょう。

▼戦前の南海直営住宅地は、上2枚の写真から分かるように、ハイエンドとはいえないまでも、ある程度の高所得者層を狙ったようです。水内らは、完成当初の狭山住宅地23世帯の半数近くが会社社長(鉄鋼関係が多い)で、その他は自営業者、専門学校教授、医師、市役所助役であったことを明らかにしています(水内・綿1996)。

▼ただし、阪急沿線とは異なり、南海高野線の沿線住宅地の多くはブランドとして訴求できる点があまりなく、たとえば現在の大阪帝塚山(南海電鉄は関係ない)や奈良学園前のように、高級住宅地としての地位を戦後も維持することはできなかったようです。

(2)均質性よりもデザイン性

▼ところで、南海高野線北野田駅の西側に「大美野(おおみの)住宅地」とゆう、ちょっと変わった住宅地があります。大美野住宅地は、南海電鉄ではなく関西土地会社とゆう不動産会社によって開発されたもので、1931(昭和6)年から分譲が開始されています(登美丘町史編纂委員会編1954)。

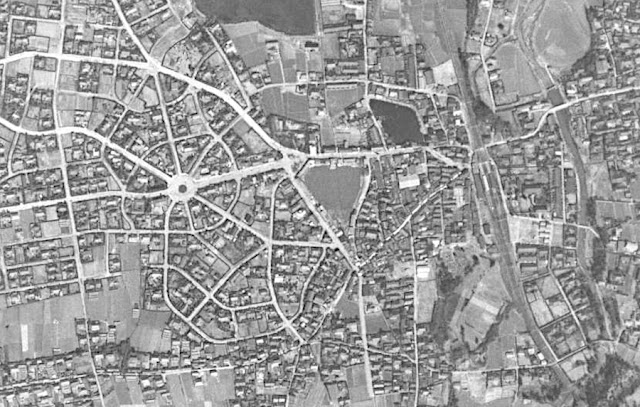

▼何が変わっているかとゆうと、下写真をご覧下さい。1956(昭和31)年の空中写真です。

▼写真の右側を上下に通る線路が南海高野線で、北野田駅があります。写真上側がなんば方面、下側が河内長野方面となります。北野田駅の左側(西側)を数百メートル進んだところにあるのが大美野住宅地で、放射状にレイアウトされた住宅地です。そして、放射状道路の中央には、分譲当初は噴水が設置されていたようです。

▼「変わった住宅地」といっても、このようなレイアウトの住宅地は全国には多くみられるようです。当時の関西土地会社の担当者が、欧州に出かけて技術を習得したとゆう開発エピソードが残されています(寺内1966)。きっと、その担当者さんはパリの街並みを見てインスパイアされたのでしょう。また、大美野が開発された昭和初期には、このような意匠がおしゃれだったのかもしれません。

▼ところが、放射状レイアウトには実用上の問題がいくつかあります。

- 分譲地が長方形や正方形にならないことから、土地を有効活用できない。

- 後年、自動車が普及したときに通過の便が非常に悪くなった。

- 放射状のレイアウトは、上空から見なければ意味がない(これが一番大事❗)。

▼ちなみに、大美野住宅地の特徴的な放射状レイアウトは現在もそのまま残されています。

3.戦後における南海高野線沿線の住宅地開発

(1)戦後における南海電鉄による直営住宅地の開発

▼南海橋本林間田園都市に辿り着くまでに、もうワンクッション置きたいと思います。とゆうのも、戦後の南海高野線沿線の住宅地開発が凄すぎて、取り上げないわけにはいかないのです。

▼まず、戦後、南海電鉄が直営で開発を手がけた住宅地(直営経営地)は以下の通りです(南海電気鉄道1965)。

- 登美ヶ丘(1955-57(昭和30-32)年、北野田駅西方)

- 北野田(1957-58(昭和32-33)年)

- 狭山(1959(昭和34)年、後述する狭山ニュータウンとは別)

- 中百舌鳥(1959-62(昭和34-37)年)

- 芦ヶ池(1960(昭和35)年、中百舌鳥駅北方)

- 初芝(1961(昭和36)年、萩原天神駅付近)

- 白鷺(1963(昭和38)年)

- 千代田(1963-66(昭和38-41)年) and more・・・

▼これ以降も沿線開発は続きますが、長くなるので端折ります。

(2)公団住宅の登場

▼戦後の南海高野線沿線では、南海電鉄だけでなく大阪府、住宅公団、関電、その他さまざまな官・民・半官ディベロッパーが中層階集合住宅の建設に血道をあげます。いわゆる「公団住宅」に代表されるように、この時期に建設された集合住宅には個性がまったくありません(みんな同じように見えてしまうことが、逆に個性と化している❗)。

▼これは、当時の量的志向、すなわち、均一なスペックの住宅を大量に供給するとゆう実利性が優先された結果でしょう。昭和30年代から40年代前半にかけての時期は、景観への配慮や共存、そして、それらをふまえて都市をデザインするとゆう、のちに南海橋本林間田園都市で訴求されたような設計思想が希薄であったといえるでしょう。

▼ちなみに、都市近郊でよく見られる、狭い敷地で隣家と接するような、建ぺい率ギリギリに密集した一戸建て住宅群(ミニ住宅地と揶揄された)も、この時期が発祥といわれています(角野2002)。

▼下写真の1枚目は公団中百舌鳥団地、2枚目は公団金岡(かなおか)団地です。開業当初の団地は、周りがことごとく田んぼだったんですねえ・・・1枚目の写真中央やや上を左右に通るのは南海高野線、さらに右上部は中モズ球場です。また、2枚目の写真右側を上下に通るのは国鉄阪和線です。

(3)大規模ニュータウンの開発とその設計コンセプト

▼しかし、特筆すべきは大規模ニュータウンでしょう。関西圏では、1960(昭和35)年に千里ニュータウンが、1965(昭和40)年にはご存じ泉北ニュータウンが開業しています。下写真2枚は、千里ニュータウンの風景です。

▼子どもの頃、泉北高島屋への道すがら、延々と続く団地の風景に「これが都会なのだ」と思ったものです。それもそのはず、泉北ニュータウンの開発面積は、南海橋本林間田園都市の全面積(城山台+三石台+小峰台+あやの台)の約2.9倍、計画人口は同約5.4倍です(国土交通省2018)。

▼泉北ニュータウンには、以下のような開発コンセプトがありました(金城1983、堺市2010、高橋2017)。

- 各駅(泉ヶ丘、栂・美木多、光明池)に「地区センター」を設置し、百貨店や総合スーパーを入居させた。

- 16か所の住居地区(住区とゆう)に分け、1つの住区を2,500~3,500戸とした。

- 各住区に小学校を建設した。

- 各住区の中央部に「近隣センター」を設置し、自治会館や食品スーパー、各種小売店を入居させた(どの住宅からも500mで辿り着ける)。

- 住区の中は通過交通を排除し、歩行者専用の緑道を整備した。

- ニュータウン内及び周辺エリアに大学、総合病院、福祉施設、スポーツ施設等を整備した。

- 各駅を起終点とするバス網を整備し、通勤・通学の利便性を向上させた。

▼要は、日常生活上の便宜やニーズを住区内で自己完結的に調達できるようにするとゆうことです。この設計思想は、南海橋本林間田園都市の都市計画にも反映されています。

▼下写真は、泉ヶ丘駅付近の地区センターです。

4.高級志向、自然との調和志向の時代へ

(1)狭山ニュータウン

▼南海高野線沿線に限らず、戦後一貫して大量供給を主眼に続けられてきた郊外住宅地の開発は、1973(昭和48)年の石油危機をきっかけに、開発の方向性が質、量ともに大きく舵を切るようになります。

▼石油危機よりも前に開発されたにもかかわらず、あるいは、もともとは量的充実を企図したにもかかわらず、地域随一の高級住宅地になったのが狭山ニュータウンです。

▼下図にみるように、狭山ニュータウンは金剛駅の西約1㎞、近畿大学医学部(今年度中に泉ヶ丘に移転)の北部一帯です。狭山ニュータウンの開発時期は、1968-77(昭和43-52)年と石油危機をまたいでいます。それゆえ、狭山ニュータウンは脱大量供給とゆうか、次にやってくるであろう新時代=低成長時代に求められる住環境ニーズを先取りした感があります。

▼また、この時期(1970年代以降)には、最寄り駅を起終点とするバス輸送が充実することから、鉄道会社の直営経営地であっても、駅から遠いところにニュータウンを開発することがトレンドとなっていきます。

▼狭山ニュータウンの開発コンセプトは、おおむね以下の通りです(松川1970、山本1972、堀川1994)。

- 分譲一戸建てを中心に、一部地区では中層の集合住宅を展開。

- 4つの住区にそれぞれ近隣センター(ショッピング街)を設け、さらに中央に地区センター(サービスセンター。町の連絡所、消防署、警察署、集会所、金融機関等が配置)を設けて日常的な購買を確保。

- 22mと16mの都市計画街路と13mの幹線循環道路、6mの細街路の組み合わせにより、網の目状の道路を形成。

- 高等教育機関の誘致により昼間人口の確保を狙う。

▼狭山ニュータウンは、分譲一戸建てをメインに開発を展開したことから、泉北ニュータウンとは異なって高級住宅地となり、知名度こそ乏しいものの、現在もその品格を維持しています。

(2)南海美加の台

▼さいごに、橋本市のすぐ隣にある南海美加の台に軽く触れておきます。美加の台は、1984(昭和59)年から分譲が開始されています(南海橋本林間田園都市よりも遅い)。しかし、開発が始まったのは1970(昭和45)年と古く、時間を要しました。これは、買収を進めていた土地一帯が(政治的理由によって)市街化調整区域に組み込まれ、計画が一時凍結されたからです(中島・橋本1987、長谷川1997)。

▼美加の台の開発コンセプトは、おおむね以下の通りです(中島・橋本1987)。

- 最寄り駅を新設する(美加の台駅)。

- 地区内に森林を残し、自然と調和させる。

- 地区内の寺と神社を保存して、歴史と調和させる。

▼これらも、南海橋本林間田園都市の開発思想に活用されています。

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

▼長くなりましたが、以上が南海橋本林間田園都市の開発に至る道程です。ものすごく端折りながら勉強してみましたが、私鉄沿線住宅地開発の歴史とゆう沼にドハマりしたい方、また、この人口減の現代に住宅地開発で一発大儲けを狙っておられる方には、さらなる学習をお勧めしますwww

▼次回は『住宅双六の上がり❗橋本林間田園都市開発史(その2)』です。

〔文 献〕

コメント

コメントを投稿

公序良俗に反するコメント内容は即刻削除します。リテラシーにご留意ください。