住宅双六の上がり❗橋本林間田園都市開発史(その3)

▼林間田園都市開発史シリーズの最終回は、「林間田園都市の現在」と題して、南海橋本林間田園都市(以下、林間田園都市)の現状と課題を取り上げてみます。

1.南海橋本林間田園都市の人口動態

▼Excelでグラフを作るのが大好きな管理人。今回もグラフを作ってみました。

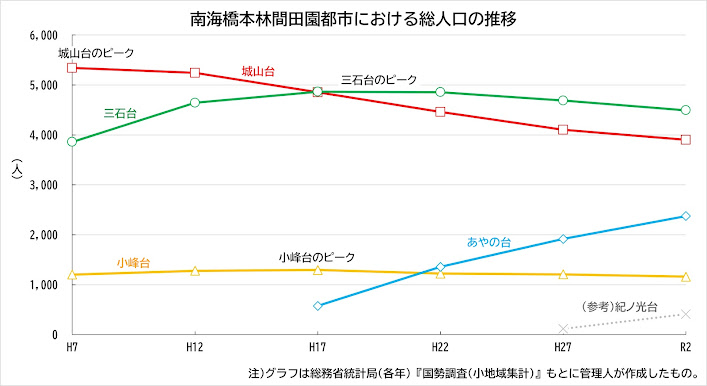

(1)南海橋本林間田園都市における総人口の推移

▼まずは総人口から。早速グラフをご覧下さい。データソースは、国勢調査の「小地域集計」と呼ばれる調査で、しかも国勢調査は5年おきにしか行われないため、細かい数値をトレースすることはできませんが、参考にはなるかと。

▼城山台のピークは1995(平成7)年頃で、直近の2020(令和2)年までに約1,500人の人口減となりました。2000(平成12)年以降、顕著に減少していましたが、2015(平成27)年以降は減少幅がやや緩徐になりました。

▼三石台のピークは2010(平成22)年頃で、それ以降は緩徐に減少しています。

▼小峰台のピークは2005(平成17)年頃ですが、その後ほとんど変化がみられず、±100人程度を維持しています。

▼あやの台は、2005(平成17)年から国勢調査のデータに現れました。林間田園都市の中でも新しい住区であるがゆえに、人口が急激に増加しています。

▼参考までに、紀ノ光台のデータも取り上げました。紀ノ光台は、2015(平成27)年から国勢調査に現れました。あやの台よりも新しいと思うのですが、開発規模が小さいため(ほとんどが工業地域に変更された)、やや小ぶりな人口増となっています。

(2)南海橋本林間田園都市における世帯総数の推移

▼次に、世帯総数のグラフをみましょう。これも、結構面白い結果が得られました。

▼まず、城山台の世帯総数は2005(平成17)年以降はほぼ頭打ちとなり、1,600世帯前後を安定的に維持しています。目下の総人口が約4,000人ですから、基本的には約3人で1世帯を構成していることになります。

▼次に、三石台の世帯総数は2010(平成22)年頃までは顕著に増加し、その後は緩徐に増加し続けています。目下の世帯総数は1,800世帯前後、総人口は約4,500人ですから、約2.5人で1世帯を構成とゆうことになります。これも、家族規模の縮小を反映しています。そして、2005(平成17)年と2010(平成22)年の間のどこかで、城山台の世帯総数を上回りました。もともと、城山台と三石台の計画人口規模は同程度でしたが、三石台のほうが新しいので総人口の減少が城山台よりも遅いこと、駐車場だった土地を宅地として現在も分譲していること、そしてもう一つ、ここが大事なポイントなのですが、三石台は一戸建てだけでなく、中層マンションの建設を行ったことが(結果として)人口減の抑止策となっていると考えられます。そして、中層マンションはアッパーミドル向けであったとはいえ、1戸当たりの絶対的な面積には限界がありますから、やはり核家族世帯の入居に適していたといえるでしょう。

▼次に、小峰台の世帯総数は2005(平成17)年には頭打ちしており、以降はほぼ横ばいを維持しています。小峰台は、住区の開発規模が小さいことから、世帯総数も他の住区に比べて小ぶりです。

▼次に、あやの台の世帯総数は一貫して顕著に増加しており、新しい住宅地ならではの傾向を示しています。そして、参考例として、紀ノ光台もまた増加しています。あやの台の場合、約3.5人で1世帯を構成とゆう計算になり、ここでも核家族化を象徴する傾向を示しています。

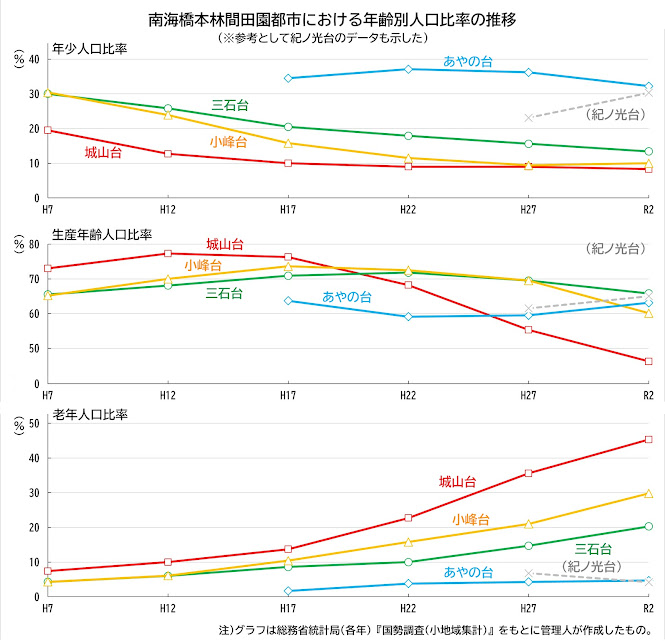

(3)南海橋本林間田園都市における年齢別人口比率の推移

▼グラフはこれで最後です。ちょっと複雑なように見えますが、年少人口比率(14歳までの人口が総人口の何%か)、生産年齢人口比率(15~64歳の人口が総人口の何%か)、老年人口比率(65歳以上の人口が総人口の何%か)の各グラフを並べただけです。

①年少人口比率

▼城山台は、1995(平成7)年の段階で約20%だったものが、2000(平成12)年までの5年間で顕著に減少し、その後は緩徐に減少して2005(平成17)年以降は10%前後でほぼ下げ止まりました。

▼三石台は、1995(平成7)年の段階で約30%だったものが、その後、特に2000-2005(平成12-17)年の間に顕著に減少し、その後は緩徐な減少に移行し、現在は15%前後となっています。

▼小峰台は、1995(平成7)年の段階で約30%だったものが、その後、特に2000-2010(平成12-22)年の10年間で顕著に減少し、2015(平成27)年以降は城山台と同様に、10%前後でほぼ下げ止まりました。三石台とは異なる減少幅を見せていることは、小峰台と三石台の居住層の性質の違いによるものでしょう。

▼あやの台は、2010-2015(平成22-27)年に40%弱(人口の40%が子どもとゆうのはすごい❗)でピークとなり、その後は減少局面に入ったようです。また、紀ノ光台はまだ上昇局面にあるようです。

②生産年齢人口比率

▼城山台は、2000(平成12)年にピークを迎え、その後、2005(平成17)年以降は急激に減少し、現在は約45%と、20年間で30%も減少しました。ニュータウンの歴史の古さから、城山台における生産年齢人口の減少モードは今後も継続すると考えられます。

▼三石台は、2010(平成22)年にピークを迎え、その後は緩徐な減少傾向を示しています。しかしながら、現在で65%前後と、人口構成とゆう点でバランスが取れており、ニュータウンの歴史が古い割には若者が多い街といえそうです。

▼小峰台は、2005(平成17)年にピークを迎え、その後2015(平成27)年までは緩徐に減少していたものの、それ以降は顕著な減少を呈しています。今後は、城山台と似たような、急激な減少幅を示すようになると考えられます。

▼あやの台は、2005(平成17)年から2010(平成22)年までに一度減少し、その後は上昇局面に入りました。一時的に減少したのは、年少人口比率が異常に高かったからと考えられます。すなわち、この時期にあやの台に入居した人は、子どもが多い状態であったか、もしくは同時期に出産ラッシュが続いたと考えられます。なお、紀ノ光台は現在も上昇局面にあります。

③老年人口比率

▼城山台は、2005(平成17)年以降顕著に上昇するようになり、現在は約45%に達しました。城山台は過疎地ではありませんから、この顕著な上昇モードが今後も続くとは考えにくいですが、1980年代に入居した住民が軒並み高齢化したとゆうことです。

▼三石台は、2005(平成17)年以降上昇局面に入りましたが、城山台よりも上昇幅は緩徐で、それが顕著になり始めたのは2010(平成22)年以降です。

▼小峰台は、2000(平成12)年以降顕著な上昇局面に入り、2015(平成27)年以降はさらに顕著な上昇幅を呈しています。小峰台は、やはり城山台の上昇モードを踏襲していくと考えられます。

▼あやの台と紀ノ光台は、人口の5%ほどが高齢者で、子どもと勤労世代が95%の状態を維持しています。この傾向は今後10年ほどは続くと考えられます。

▼総じて、最も開発年次の古い城山台が少子高齢化の先を行き、次に小峰台が城山台のトレンドに追随し、さらに三石台が追随するとゆう傾向を読み取ることができます。このように、城山台が示す傾向を、5年、10年後の時間差で小峰台や三石台が同様の傾向を示すことを、専門的には「後追い現象」などといいます。

▼ポイントは、城山台とほぼ同時期に拓かれた三石台の少子高齢化のスピードがやや弱く、城山台のトレンドをそのまま後追いしないことと、三石台よりも後に拓かれた小峰台のほうが城山台のトレンドに追随する傾向を見せていることです。これは、さきに申し上げたように、三石台は他の住区とは異なり中高層集合住宅の建設を行ったことと、現在も新規住宅の供給が行われていることによると考えられます。核家族として必要なアメニティとラグジュアリーは得たい、そのような若年世代が三石台に流入していると考えられます。

2.南海橋本林間田園都市の今後

▼車でのんびりと、林間田園都市の各住区を観察してみました。他府県の他所者が車上からノロノロ観察していたもんで、不審者と間違えられそうですが、管理人が観察したかったのは建築協定です。建築協定とゆうのは、住宅地に新しく入居するときに、土地や建物に関する制限内容を住民間で申し合わせることです。

▼紀ノ光台以外の各住区をざっと見渡した限りでは、林間田園都市には以下の建築協定がありそうです。

- 城山台、小峰台、あやの台には建物の高さ制限がある(三石台も、中高層集合住宅が戸建て区画のド真ん中に建てられることはない)

- 建物の建ぺい率に制限がある(敷地境界ぎゅうぎゅうに家を建ててはならない)

- 電柱や壁への広告物の貼付が禁止されている

- 店舗または商用の建物を建てることが、特定地域以外は禁止されている

- 土地を細分化して売却、相続してはならない

- 三石台以外は、共同住宅、集合住宅を建ててはならない

- 各住宅の生垣の種類が制限されている(古来のブロック塀はNG)

- 敷地境界よりも外の共用部の道路に植栽物等を置いてはならない

- 屋外でペットを飼ってはならない

▼以上は、あくまで想像です、念のため。この建築協定は、住宅地の品格維持と地価下落防止、治安維持のための工夫でもあるのですが、入植者が減るとゆう副作用があり、諸刃の剣ともいえそうです。一方、三石台のように、もともと駅に近いことから中層集合住宅の建設を許容したことが、結果として少子高齢化を抑制するとゆう事例もあります。三石台の事例は、街づくりのヒントになるかもしれません。

▼三石台の風景。

▼設計変更によりアスファルトを剥がして石畳みに改造した箇所(三石台)。

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

▼あやの台以外のどの街も、人通りは明らかに少なくなって、空き地は増えたけれど、高級な住宅街であることに変わりはなく、また、それなりに適切な住民自治が行われているようで、清潔も保たれています。管理人が高校生のときに憧れた城山台のままで、嬉しくなりました😊😌😊😌

〔文 献〕

▼このページでは、参考・引用文献は使いませんでした。なお、『国勢調査』は政府統計の総合窓口から閲覧できます。

コメント

コメントを投稿

公序良俗に反するコメント内容は即刻削除します。リテラシーにご留意ください。