陵山古墳:わかっていること、いないこと(その1)

▼林間田園都市の次は、なんと1500年前にタイムスリップ・・・

▼陵山(みささぎやま)古墳は、県立橋本高校(橋本市古佐田)の西隣にある古墳です。古墳の南側に整備された公園は「丸山公園」ですし、古墳は「丸山古墳」とも呼ばれていますので、地元民には、陵山古墳が円墳であるとゆう認識があったのでしょう。今回は、この陵山古墳を深掘りしてみます。

引用)国土地理院(2025)電子国土基本図.

引用)国土地理院(2025)電子国土基本図(3D処理したもの).

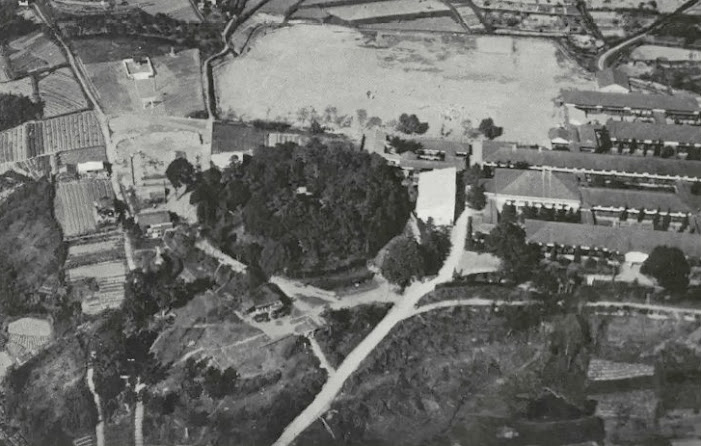

↓ 写真では平面のように見えますが、実際は上の3D図にみるようにかなり起伏に富んでおり、どちらかといえば崖の上に古墳があるとゆうイメージです。

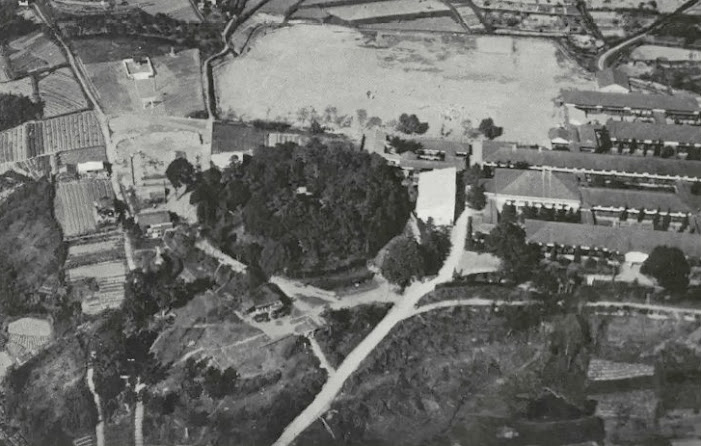

引用)末永(1961)頁番号なし.

1.まずは謝罪から・・・

▼まずは謝罪、懺悔から。管理人は、高校時代に無断で柵を越え、陵山古墳の石室を見に行ったことがあります。覚えているのは、羨道の入口がつっかえ棒で支えられていたこと、壁面に朱が塗られていたこと、そして石室の奥(=玄室)が真っ暗で見えなかったことくらいです。それ以外はよく覚えていません。とにもかくにも、申し訳ありませんでした。

2.陵山古墳のスペック

▼さて、陵山古墳は、これまでに1897(明治30)年、1952(昭和27)年(1953(昭和28)年とする文献もある)、1971(昭和46)年の3回にわたって発掘調査が行われています。ここでは、これらの発掘調査によって得られた陵山古墳の概要を整理します(京都大学文学部考古学研究室編1959、末永1961、坪井・岸編1970、橋本市史編さん委員会編1974、市毛1975、末永1975、安藤・中村1979、境田1979、藤井1983、和歌山県史編さん委員会編1983、安藤監・梅村ほか編1984、ふるさと橋本市編集委員会編1985、河内1987、森下1987、中村1987、大野・藤井1992、黒石2003)。

(1)墳丘

▼陵山古墳は、典型的な円墳です。円墳としては大型(前方後円墳並み)で、紀ノ川流域の円墳としては最大です(河上ら1980)。

▼墳丘のスペック等は以下の通りです。

- 標高約120mの丘陵(庚申山、丸山と呼ばれる)頂上の南先端部に築造されている。

- 墳丘の直径は約46mである(45mとする文献もある)。

- 墳丘の高さは約6mである(7m、8mとする文献もある)。

- 墳丘は3段である。

- 墳丘2段目上部の傾斜面には、葺石として20㎝大の川原石が敷き詰められ、土砂の流出を防いでいる。

- 一重の周濠で囲まれ、周濠の幅は約6m(5m、7mとする文献もある)、深さ約2mである。

- 墳丘に使う盛土を掘ったところを周濠として使ったとみられる。

- 周濠の外側には外堤があり、幅は約4mである(6mとする文献もある)。但し、外堤は南西側に一部が残存するのみである。

- 墳丘の頂上は、築造当初は丸かったが、後年、小さな社や忠魂碑が建立されたときに平坦化されたとみられる。

- 墳丘の頂上には、一宮と二宮(ともに地元民が崇拝する神社)が祭祀されていたとゆう元禄時代の記録がある(一宮、二宮は現存せず、いつ撤去されたかも不明)。その後は、古佐田、橋本、妻の3字の氏神である陵山社が祀られた。

- 南正面には、陵橋という橋が架橋されている。

pp92-93.jpg)

引用)末永(1961)pp92-93挿図を管理人が加工したもの.

(2)石室

▼次に、石室に関するスペック等は以下の通りです。

- 横穴式石室である。

- 入口は、墳丘第2段の高さの位置にあり、南東方向に開口している。

- 石室は、羨道(前室)と玄室(後室)、両室を連絡する幅の狭い玄室前道(通廊)からなる。

- 羨道(前室)は、入口部分の蓋となる石材が取り除かれ、開放している。

- 羨道(前室)は、長さ5m、幅1.5m、高さ1.6m(1.8mとする文献もある)である。

- 玄室前道(通廊)は、左右の両袖によって狭くなるが、厳密には左片袖式である(羨道と玄室の接点の構造を「袖」と呼び、その型式から両袖式、片袖式と表現する)。

- 羨道部の天井は、5枚の石で覆われている。

- 玄室前道(通廊)は、長さ1.5m(2.2mとする文献もある)、幅50㎝(幅は下部0.8m、天井部0.35mとする文献もある)、高さ80㎝である。

- 玄室前道(通廊)の側壁の長さは、北壁2.2m、南壁2.8mである。また、幅は基底部0.8m、天井部0.35mである。

- 玄室前道(通廊)の両側は持ち送り(上にいくにしたがって、両側の割石が内側にせり出してくること)である。

- 玄室前道(通廊)の天井は、2枚の平石で架構されている。

- 羨道(前室)と玄室前道(通廊)の側壁は、結晶片岩ないし石墨千枚岩の割石積みである。

- 割石は、紀ノ川から採集されたとみられる。

- 側壁として積み重ねられた全ての割石表面には、赤色顔料が塗布されている。

- 羨道天井と玄室天井の高さが同じで、玄室前道(通廊)の天井が低いため、楣(ひさし)構造をなす(玄室天井は通廊よりも約35㎝高い)。

- 羨道と玄室の床面のレベルも同じである。但し、羨道入口は床面よりも高く段状になっている。

- 玄室は完全に土砂で埋まっている(明治の第1回発掘調査以前に既に盗掘され、天井と壁の大部分が破損・崩落しているとみられる)。

- 玄室は、1952(昭和27)年(もしくは1953(昭和28)年)の発掘調査では、長さ2.6m、幅1.7mである(羨道よりも奥行きはやや広いとみられる)。

- 玄室前道(通廊)から続く玄室の入口は、高さ1.8mである。

- 石棺はないが、石棺片が確かめられたとの記述がみられる。

- 石室の外に、石碑に利用された板石が立っており、この板石は玄室前道(通廊)の閉塞に使用されたとみられる。

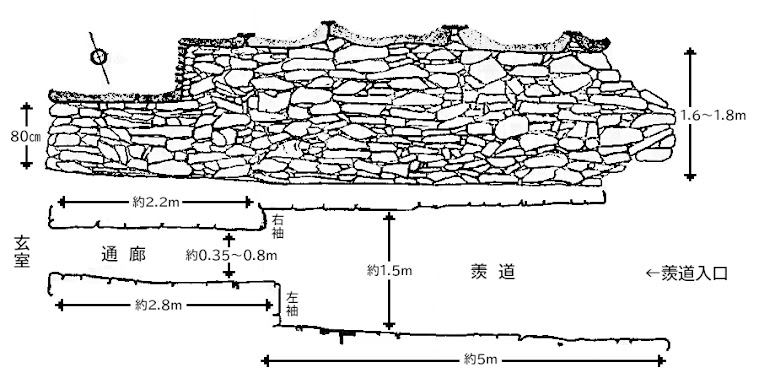

↓ 割石の絵は、羨道と玄室前道(通廊)を横から見た断面図で、左側が玄室、右側が羨道入口。また、その下の図は羨道と玄室前道(通廊)を上から見たもの。

pp92-93.jpg)

引用)末永(1961)pp92-93挿図を管理人が加工したもの.

↓ 羨道から玄室前道(通廊)を見たところ。奥に玄室がある。狭い玄室前道(通廊)の左側の壁面が左袖、右側が右袖となるが、構造的には左袖優位のため「左片袖式」となる。

引用)末永(1961)p94.

↓ 1952(昭和27)年(または1953(昭和28)年)の第2回発掘時の様子。墳丘頂上から玄室に向かって掘り下げたとみられる。

引用)橋本市史編さん委員会編(1974)p25.

3.出土品・副葬品

▼次に、出土品及び副葬品を整理します(参考文献は2と同じ。出土数が安定しないものは数を省略)。さきに申し上げたとおり、陵山古墳の発掘調査は3回行われています。このうち、明治時代に行われた第1回調査では、発掘費用を回収するために出土した副葬品を売り払う(❗)とゆう、本末転倒なことをやらかした結果、多くの副葬品が散逸してしまったようですww

(1)埴輪

▼まず、墳丘表面から出土した埴輪の概要は以下の通りです。

- 円筒埴輪210本(180本とする文献もある)が、周濠の内側・外側と墳丘の上段・中段の稜線に合わせて、計四重に一定間隔で配列(古墳1基あたりの量としては莫大)。

- 墳丘中段の円筒列の要所に、赤色顔料が塗布された朝顔花形円筒埴輪、鰭(ひれ)付き円筒埴輪が配置。

- 円筒列の2mほど内側に、赤色顔料が塗布された大型の葢(きぬがさ)、小型の盾、直弧文や羽状文を丹念に彫刻した埴輪、壺などの形象埴輪が配置。

(2)副葬品等

▼次に、副葬品等の概要は以下の通りです。

- 硬玉製の勾玉(紫褐色)

- 碧玉製の勾玉(碧玉製の管玉とする文献もある)

- ガラス製の丸玉

- ガラス製の小玉

- 鈴(三環鈴)

- 鉄刃 数口

- 鉄刀(直刀) 数口

- 鉄剣(蛇行状鉄剣を含む) 数口

- 鉄鎗(槍のこと) 数口

- 鉄鉾(短鉾)

- 鉄鏃(矢じりのこと) 数本

- 鉄斧 1口

- 鉄製頸甲(挂甲けいこう)または小札(こざね)(鎧の一部のこと) 1領

- 鉄地金銅小札

- 佩盾(はいたて。鎧の一部のこと)

- 須恵壺(頸壺を含む)

- 須恵𤭯(はそう。木製注ぎ口を付けるための孔のあいた容器のこと)

- 須恵葢杯(ふたつき。蓋のついた容器のこと)

- 須恵器台(高坏型器台を含む)(丸底の器を載せる台のこと)

- 土師壺

- 土師高坏

- 燭台蝋燭受金具

- 砥石(に似たもの)

- 銅鏡(2種類)

↓ 出土した葢(きぬがさ)形の形象円筒埴輪(國學院大學に現存するらしい)

引用)金谷(1962)p220.

↓ 明治の第1回発掘時に出土した銅鏡。これは写真ではなく模写。

引用)橋本市史編さん委員会編(1974)pp69-70.

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

次回につづく・・・・

〔文 献〕

引用)金谷克己(1962)『はにわ誕生:日本古代史の周辺(ミリオン・ブックス)』講談社、p220.

引用)国土地理院(2025)電子国土基本図.

引用・参考)橋本市史編さん委員会編(1974)『橋本市史.上巻』橋本市(引用p25、pp69-70).

引用・参考)末永雅雄(1961)『日本の古墳』朝日新聞社(引用pp92-93挿図、p94、頁番号なし).

参考)安藤精一・中村貞史(1979)「和歌山県下の古墳について」安藤精一編『和歌山の研究.第1巻(地質・考古篇)』清文堂出版、pp235-260.

参考)安藤精一監・梅村善行ほか編(1984)『文化誌日本:和歌山県』講談社.

参考)藤井保夫(1983)「古墳時代の紀伊」古代を考える会編『古代を考える 33(古代紀伊国の検討)』古代を考える会、pp1-22.

参考)ふるさと橋本市編集委員会編(1985)『ふるさと橋本市』橋本市.

参考)市毛勲(1975)『朱の考古学(考古学選書;12)』雄山閣.

参考)河上邦彦・奥田豊・峯正明・中井一夫・村越直嗣・藤原学(1980)「隅田八幡神社西古墳の実測調査とその問題点」『考古学論叢:藤井祐介君追悼記念』藤井祐介君を偲ぶ会、pp245-261.

参考)河内一浩(1987)「和歌山県における古墳時代中期の埴輪生産の様相」『花園史学』8、pp123-129.

参考)黒石哲夫(2003)「紀伊の渡来人―横穴式石室からみた渡来人の動向」『日本考古学協会大会研究発表要旨.2003年度』日本考古学協会.pp78-81.

参考)京都大学文学部考古学研究室編(1959)『大谷古墳』和歌山市教育委員会.

参考)森下浩行(1987)「九州横穴式石室考―畿内型出現前・横穴式石室の様相―」『古代学研究』115、pp14-36.

参考)中村浩(1987)「山城・穀塚古墳出土須恵器について―東京国立博物館収蔵資料の再検討―」『Museum』(東京国立博物館)431、pp4-17.

参考)大野嶺夫・藤井保夫(1992)『日本の古代遺跡46和歌山』保育社.

参考)境田四郎(1979)「『妻の杜を尋ねて』續貂」『帝塚山学院大学日本文学研究』10、pp1-9.

参考)末永雅雄(1975)『古墳の航空大観 本文』学生社.

参考)坪井清足・岸俊男編(1970)『古代の日本.第5』角川書店.

参考)和歌山県史編さん委員会編(1983)『和歌山県史.考古資料』和歌山県.

コメント

コメントを投稿

公序良俗に反するコメント内容は即刻削除します。リテラシーにご留意ください。